トーハクのやまと絵展では、いわゆる昔話のような物語絵巻が多く展示されています。それぞれのストーリーもなかなか乙なものが多く、中でも室町時代には、大変に想像力豊か、かつ、下品なものがあり、それが逆に興味深いところです。

そんなひとつ重要文化財「福富草紙」(室町時代 15世紀、京都・春浦院蔵)。アイキャッチはトーハクの江戸時代の複製本(colbaseより)

おならで音楽を奏でる特技稼ぐお爺さんと、それを見て欲をだして真似して失敗する「いじわる爺さん(いじわるなのは実は)」のお話です。

どこかで聞いたような、見たような?としばらく思い出せなかったのですが、思い出しました。京博で無料配布の展示解説「博物館dictionary」(№224、2021年6月5日)です。そこから引用します。

「おなら」の絵巻ー福富草紙ー

(略)

作品の名前は 「福富草紙」。福富(ふくとみ)という男が登場する短い物語を描いた絵巻です。

まず登場するのは、高向秀武(たかむこのひでたけ)という老人。長年の貧乏暮らしに悩み、神社で熱心にお祈りをしたところ、なんと「おなら」がきれいな音楽を奏でるという珍芸を習得しました。

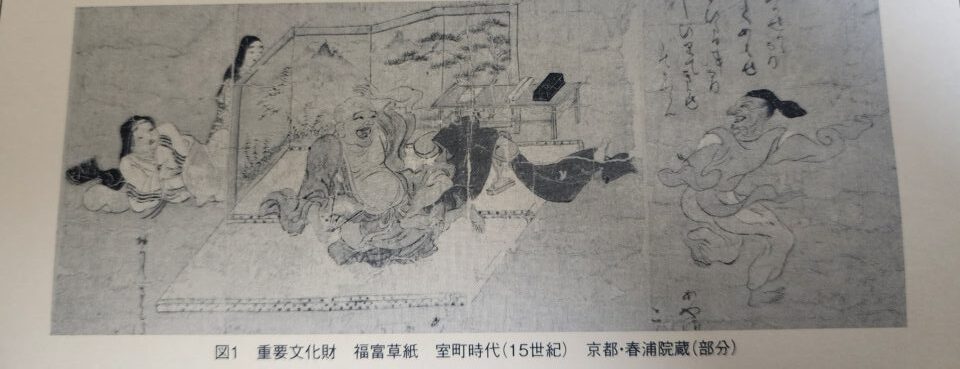

(図1) は、はじめてその芸を披露した場面。右の秀武が腰を大きくひねって 「おなら」をすると、「綾(あや)つつ錦(にしき)つつ黄金(こがね)ざくざく」と、 景気のいい音楽が聴こえす。 以前から秀武の相談に乗っていた坊主は大喜び。屏風の裏側にいる女性も「腸(はらわた)がちぎれる」と大爆笑です。

「おなら」の芸は貴族にも大ウケで、ご褒美をたくさんもらいました。こうして暮らしが豊かになった秀武を羨ましく思ったのが、隣に住む福富(ふくとみ)夫妻です。福富は秀武に弟子入りし、 珍芸を教えてもらおうとします。しかし、秀武は嘘の方法を伝えるのです。

芸を習得したと思いこんだ福富は、貴族の屋敷で「おなら」をしようとしますが、一向にきれいな音は出ません。 それどころか、 秀武から教えられた方法が下痢を誘うものだったので、福富は便をまき散らしてしまいました。

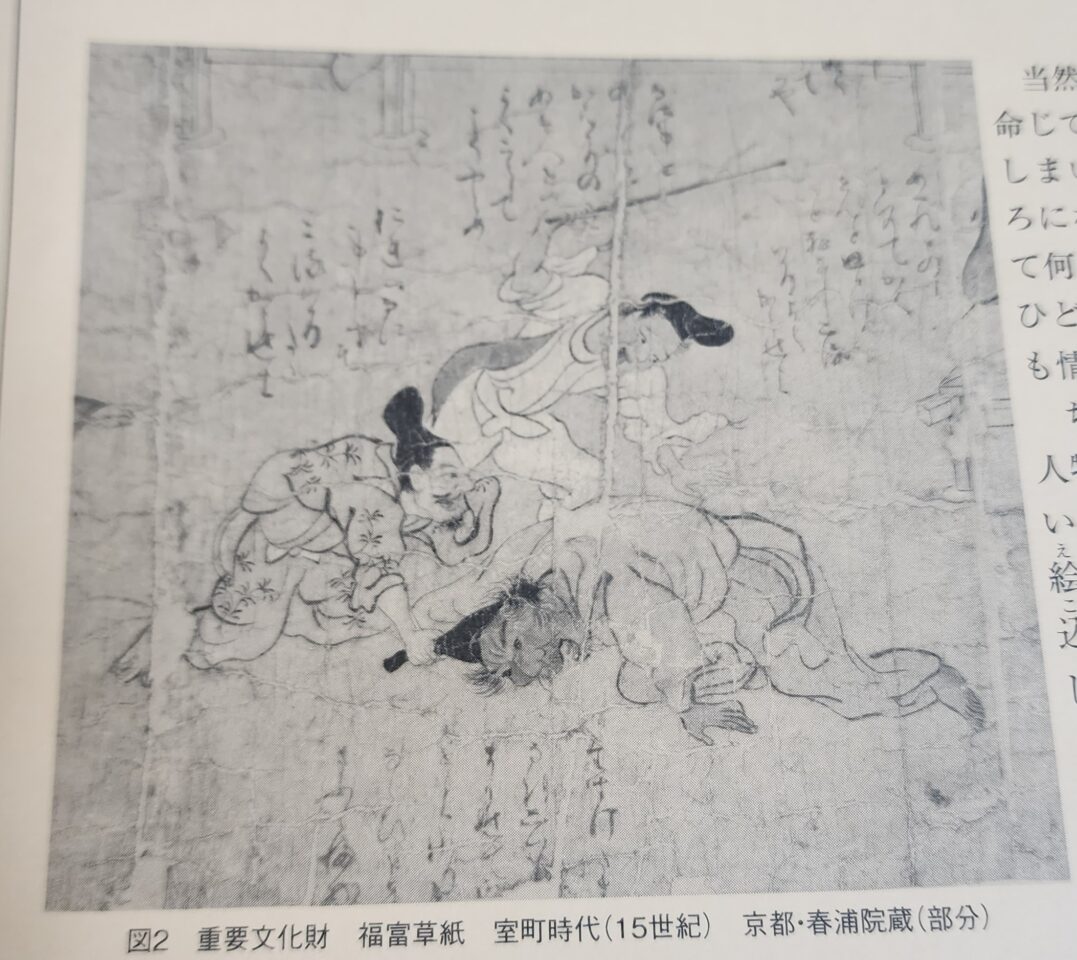

当然、貴族は激怒。部下に命じて福富をボコボコにしてしまいます(図2)。血みどろになった福富は、杖をついて何とか帰宅するも、妻にひどく罵られました。なんとも情けない結末です。

ちなみに、図をよく見ると、人物の周りに文字が書かれていますが、これはセリフです。絵巻で、絵の中に文字を書き

込むのは特殊な表現で、こうした字句のことを 「画中詞(がちゅうし)」と呼びます。まるでマンガの吹き出しのようで、ワイワイと声が飛び交うにぎやかな雰囲気が演出されています。

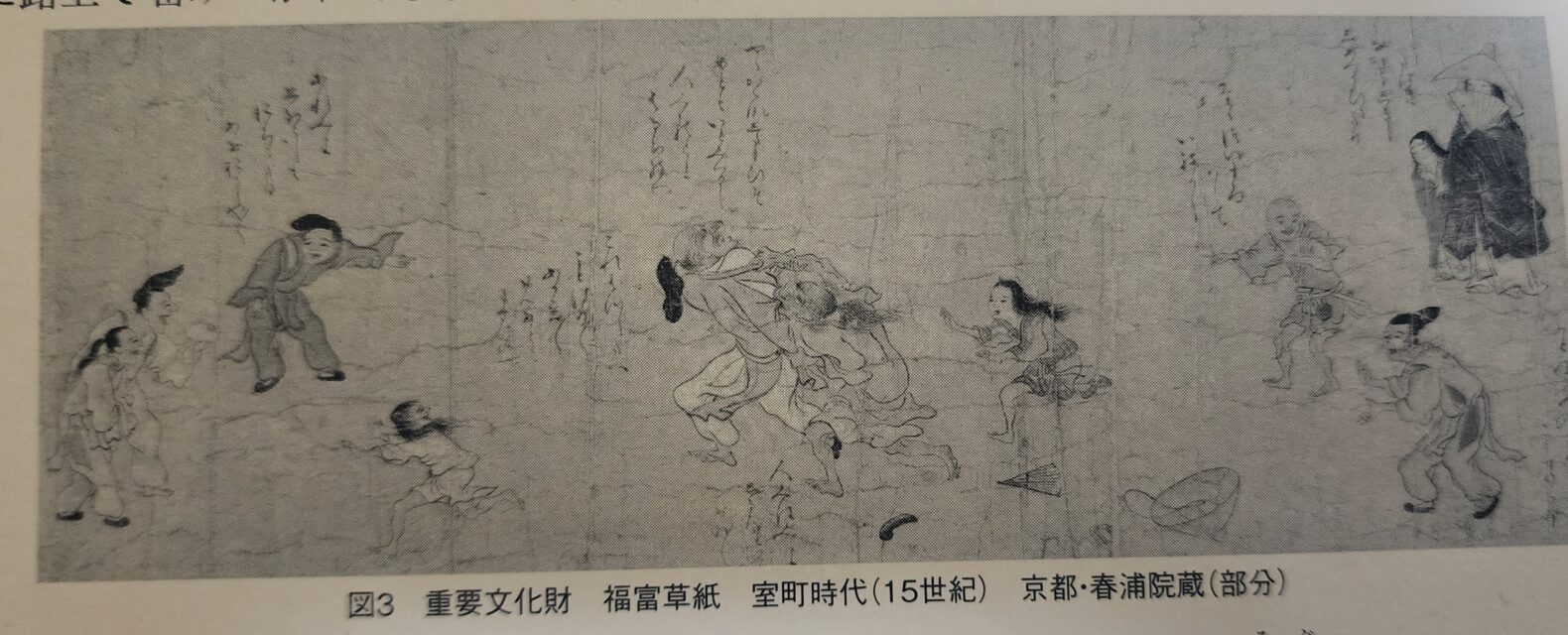

さて、何かで成功した人物を、隣に住む欲深い者が真似して失敗するという話は、「花さかじいさん」や「舌切雀」などでみなさんもご存知でしょう。こうしたパターンは昔話によくみられるらしく、 文学の研究では 「隣の爺型」 と呼ぶようてす。でも 「福富章紙」は秀武が福富をだますところが少し特別ですね。その報いか、秀武は怒り狂った福富の妻に路上で噛みつかれてしまいます(図3)。

「福富草紙」は「おなら」 の芸を取り巻く喜劇で、人物の大きな身振りや、ひょうきんな表情など、庶民の生き生きとした世界が描き出された楽しい作品です。でも実はそれだけでなく、この一見くだらない話の中に、人を羨んだりだましたりする欲深さや、散々に失敗してしまう滑稽さなど、格好をつけていないからこそ見えてくる人間の真実の姿が、親しみを込めて語られています。だからこそ、この絵巻では、生きていく以上誰しも避けて通れない「おなら」という普遍的で深遠なテーマが取り上げられているのでしょう。(美術室 井並林太郎)

colbaseの模本

バカウケするおなら芸 福富草紙江戸時代の模本(東京国立博物館蔵)

嘘のおなら芸を披露して失敗してボゴボコ(文字通り血だらけ)にされる福富 模本より

この記事へのコメントはありません。